コース解説の前にオススメの書籍をご紹介します。

「有利な馬がすぐわかる 競馬場コース辞典」です。

競馬で回収率を高めるためには、コース形態がレース展開にどのような影響を及ぼすのかを理解しなければなりません。

この本では、芝・ダートを含む100を超える全コースの特徴と好走馬の条件、重賞などの予想のコツまで細かく解説されています。

私もこの本を参考にして馬券を買ったことで、単勝や馬連の的中率が上がり、以前よりも収支が安定するようになりました。

直線の長さ・坂の有無などざっくりとしたコース知識はあっても、ペースやトラックバイアス(馬場傾向)を正しく理解できている人は意外と少ないです。

逆にそこを理解できれば、他の人と予想で差を付けられ、高配当も得られるのです。

競馬初心者の人や各コースで狙える好走馬の条件を知りたい人にはオススメです。

興味がある方はぜひ以下のリンクからご購読下さい。

有利な馬がすぐにわかる 競馬場コース事典【電子書籍】[馬ノスケ]

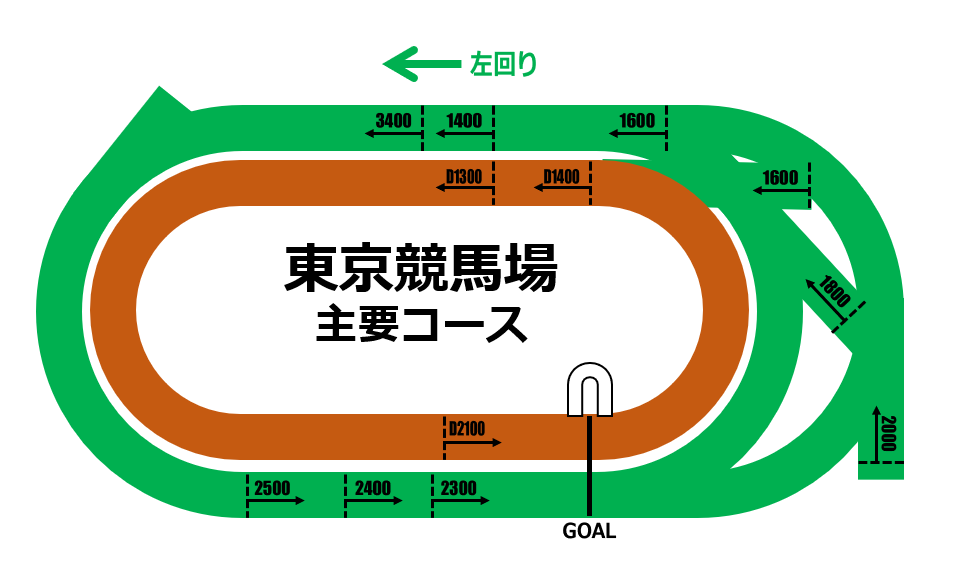

この記事では、東京競馬場の芝・ダートを含む全12コースを、以下の5点についてそれぞれ徹底解説していきます。

- コースの主な特徴

- 想定ペース

- 起こりうる展開とトラックバイアス

- 有利な枠順、脚質

- 各コースの狙い方

東京競馬場は、開催頻度が最も高い会場であり、また上記の通り日本ダービーやジャパンカップなどのGⅠレースも行われるため、最も有名なコースといっても過言ではないありません。

なので、当然頻繁に馬券を買うような競馬好きもいれば、重賞レースだけ好きな馬を買いに来るようなにわかファンの人もたくさんいます。

しかし、その中で各コースの狙い方を正しく理解している人は少ないです。

逆に言えば、各コースの狙い方を正しく理解していれば、馬券を買いに来る多くの人に回収率で差を付けられます。

この記事では、競馬初心者の人や有名な重賞レースで勝ちたいと思う人、競馬をある程度やっていて穴馬を狙えるようになりたい人も、一目で分かりやすく、その場で馬券に生かせるように解説していきます。

それでは、各コースについて見ていきましょう!

東京競馬場は大箱で能力を発揮しやすい王道コース

東京競馬場は、直線距離が525.9mと中京に次いで2番目に長く、コーナーは緩く設計されており、コース幅も広い大箱コースと呼ばれる王道コースになっています。

ホームストレッチの坂は高低差2mで中京と同様の高さですが、中京よりも100m長くなっているので、阪神や中山の様な急坂に比べると坂での消耗度は低めです。

その為、直線で末脚を活かしやすく実力馬が能力を発揮しやすいコースで、人気決着も多いのが特徴なのです。

大箱コースの特徴として、雨などで時計が掛かると上がり時計も遅くなるので、差し馬が届きにくくなり、前残り傾向が強まります。

重馬場などの逃げ先行馬の粘り込みには注意したいですね。

基本情報

芝コース: 右回り

| コース | 周長 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |

| A | 2083.1m | 31〜41m | 525.9m | 2.7m |

| B | 2101.9m | 28〜38m | 525.9m | 2.7m |

| C | 2120.8m | 25〜35m | 525.9m | 2.7m |

| D | 2139.6m | 22~32m | 525.9m | 2.7m |

ダートコース: 右回り

| 周長 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |

| 1899.0m | 25m | 501.6m | 2.5m |

芝は水捌けが良く荒れにくい!

東京競馬場の芝は荒れにくいのが大きな特徴です。

理由は大きく3つあり、一つはA〜Dコースの4種類を備えている点です。

それにより馬場の内ラチ沿いが荒れてきても適度にコースを変えることで馬場の痛みをカバーし、年間を通して馬場を良好に保ちやすくなります。

二つ目は「水捌け」です。

暗渠管が設置されている事で水捌けが良くなり、馬場の乾きが早くなっています。

多少の雨であれば良馬場で開催される事もあるほどのコースです。

三つ目は「芝」です。

東京競馬場の芝には、オーバーシードが採用されております。

これにより、野芝が持つスピード性と洋芝が持つクッション性の両方の長所を活かせるので、ある程度スピードを出せてかつ馬の脚にも優しい馬場になると言われているのです。

冬に枯れやすい野芝に対して、冬でも保水性を保てる洋芝をミックスしてるので、乾燥する冬場でも良好な馬場を保ちやすいのも利点です。

JRAダートでは最も直線が長いコース

JRAのダートコースで最も直線距離が長いため、他会場よりも差し馬の好走率が高いのが特徴です。

特に湿った高速馬場になるとペースが流れやすくなり、逃げ先行馬の負荷が大きくなります。一方で差し馬の負荷は少なく、湿った馬場で上がりの脚も使いやすくなるので、好位~中団差しが効きやすくなります。

後方追い込み馬の外差しは距離ロスの影響の方が大きいので、差し追い込み馬を狙うなら内差しがおすすめです。

逆に良馬場だとペースが流れにくく、タフな馬場で上がりもかかるため、差し馬には不利になり、逃げ先行馬の粘り込みが多くなります。

2月開催時は凍結防止剤を撒くことがあるので、さらに馬場がタフになる点には注意したいです。

芝・ダートの距離別の各コースにおける特徴とレース傾向

芝コース

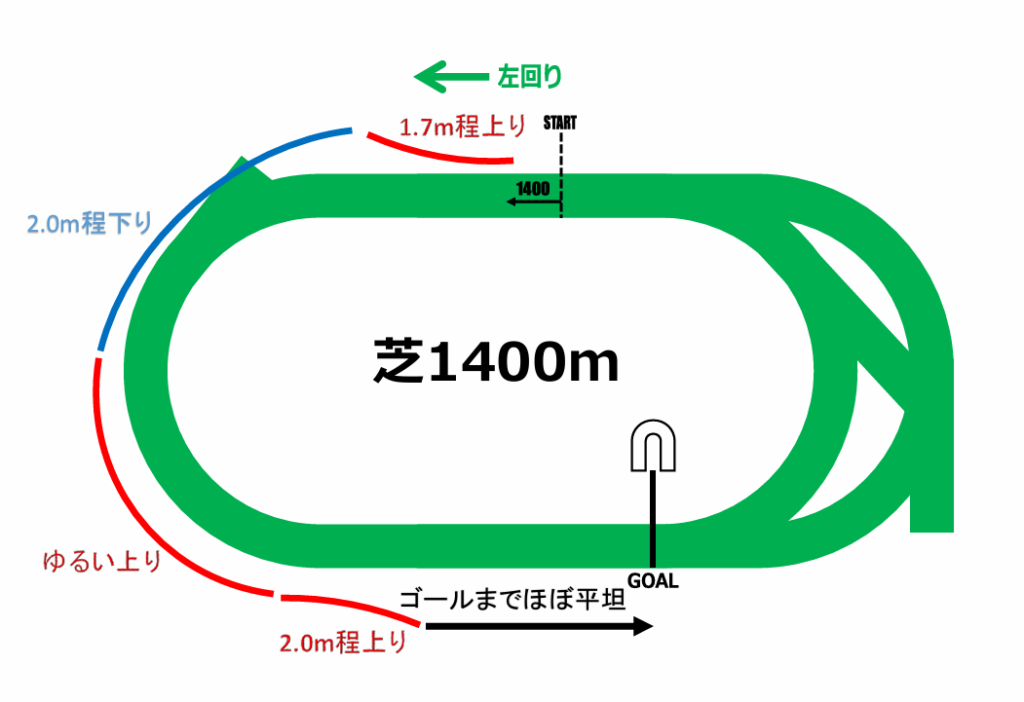

1400m(短距離の中でも末脚勝負になりやすい)

スタート後にすぐ上り坂があり、初角まで342.7mと短めなことも影響してペースは流れにくくなっています。

3~4コーナーも緩くなっており、スローペースで進んで直線入ってからの末脚勝負になりやすいのが大きな特徴です。

最後の直線も525.9mあり、逃げ馬には負荷が大きいコースでもあります。

初角までの距離が短めで外枠はポジションを落としやすく見えますが、緩いコーナーで外に膨れる負荷も少ないため、内外の差はフラットです。

東京芝コースは高速時計になるほど、速い上がりを出せる差し馬に有利になる傾向のため、実力馬が揃いやすい上級条件戦では人気通りの決着になる事も珍しくなく、包まれずスムーズに運べる外枠の方が有利な傾向もあります。

逆に大箱コースである東京芝では、馬場が渋って重馬場になるほど上がりがかかり、差し馬は速い上がりを出しにくいため、逃げ先行馬の粘り込み傾向が強まるので注意が必要な点も覚えておきましょう。

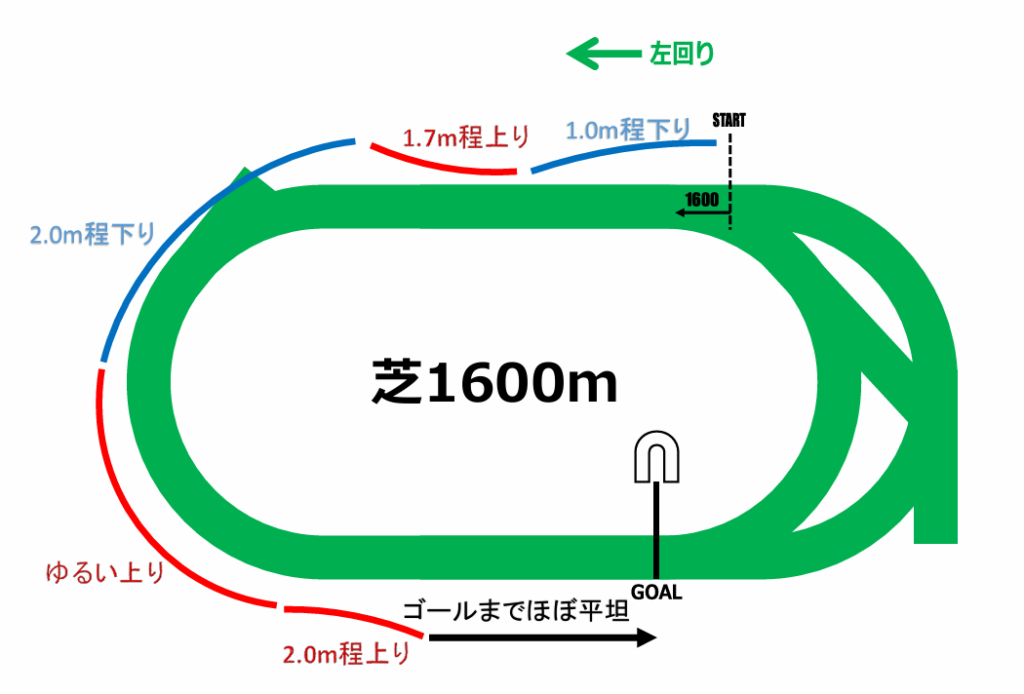

1600m(ペースが緩みにくく追走力とスタミナも求められる)

初角まで542.7mと長くなり、下り坂スタートなこともあり、1400mに比べても前半ペースが速くなります。

さらにコース全体でペースが緩む箇所がないため、前半のスピードに追走する能力とそのまま後半に速い上がりも使えるバテないスタミナも必要になるのが特徴です。

そのため競走馬の地力勝負にもなりやすいコースでもあり、良馬場で特に速い上がりが活かせる馬場だと荒れにくいです。

また速い上がりに加えて追走力とスタミナも必要なので距離延長馬は大苦戦傾向で、狙うなら同距離か距離短縮馬がオススメです。

1400mと同じく、馬場が渋って重馬場になるほど上がりがかかり、差し馬は速い上がりを出しにくいため、逃げ先行馬の粘り込み傾向が強まるので注意が必要な点も覚えておきましょう。

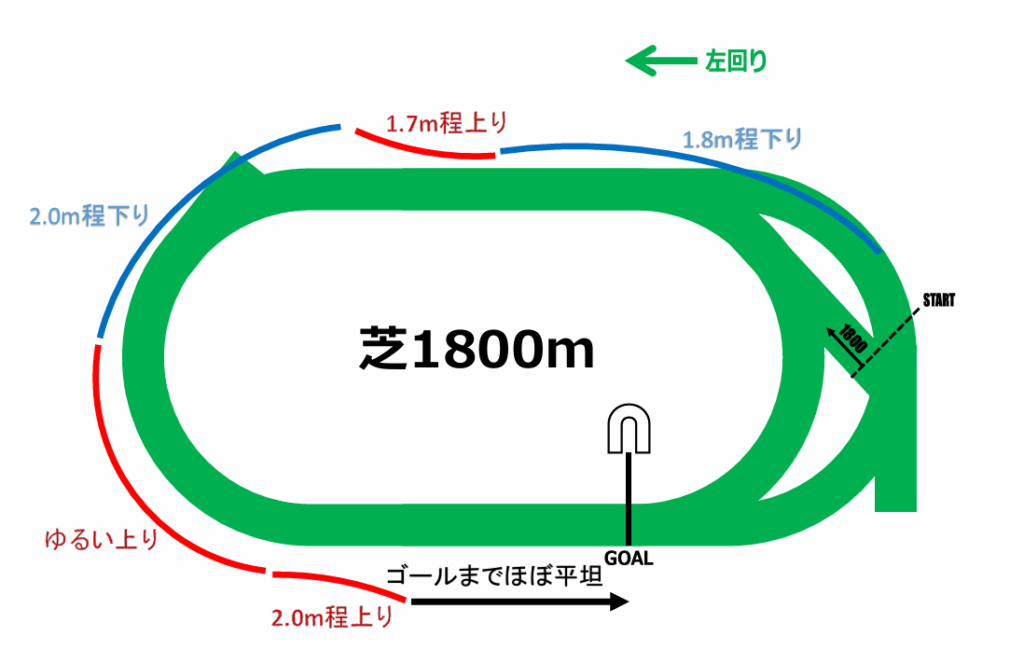

1800m(能力重視の末脚勝負になりやすい)

2コーナーのポケットがスタート地点。

初角まで156.6mと短いので逃げ先行馬が内枠にしかいない場合は内前有利になりやすいですが、初角がそれほど角度がないので外枠でも距離ロスは少な目です。

そして初角でペースが緩みやすいので、マイルに比べると前半は速い時計になりにくいという特徴があります。そのため、道中で息が入っての直線末脚勝負になる舞台でもあって、能力通りの人気決着になりやすいんです。

波乱は少なめなコースですね。

また息が入ることでマイルのような追走力とスタミナは求められにくいので、速い上がりを持っていればマイル戦からの距離延長馬も好走可能なコースでもあります。

注意したい点は、道悪時の前残りバイアスですね。

分かりやすいのが6月に行われる「エプソムカップ」です。

東京1800mでは最も波乱度が高く、2020年には三連単400万馬券が出たほどです。

6月という梅雨シーズンと使い込まれたCコースによって時計がかかりやすくなり、差し馬が速い上がりを発揮できず、先行馬が粘り込む現象が発生するんです。

本来速い上がりを持つ差し馬が人気になりやすいコースなので、逃げ先行馬は人気を落としやすいのもあっての波乱でもあったのかもしれません。

エプソムカップに限らず東京のような大箱コースでは、道悪で時計がかかるようになると前有利なバイアスに変わるので、この傾向はしっ仮覚えておきましょう。

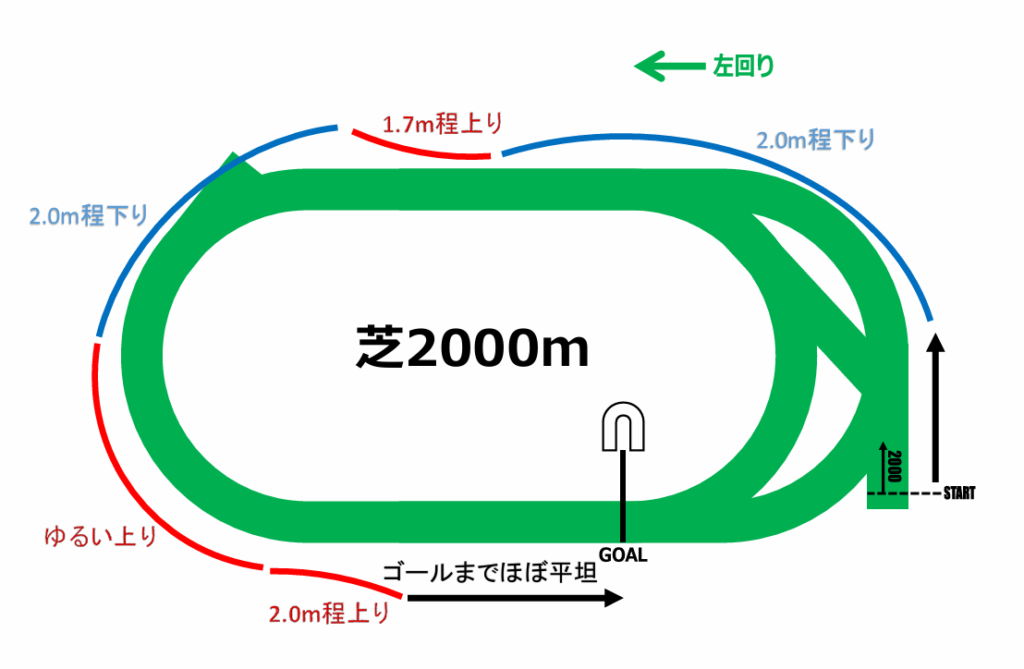

2000m(最内枠有利、それ以外はフラット気味)

2コーナーポケットのさらに奥、2コーナー中間辺りからスタートし、初角まで126.3m(Aコース時)と短いコース。

前半は2コーナーでペースが緩みやすいので、後半の末脚が重要になるのが特徴です。

初角まで短いので内枠有利の外枠不利が基本ですが、実際に有利なのは1、2枠でその他はフラット気味。

外枠にも先行馬がいる場合、外枠先行馬が距離ロスを避ける為にスタート直後から内に寄ろうとします。その為、内枠の馬は外枠の馬よりも出遅れると外から被されて下げざるを得なくなり、それが先行して粘る戦法が得意な馬なら絶望的な不利を受けやすいんですね。

ただ、やはり直線での末脚勝負になりやすいコースなので、枠よりも各馬の能力を優先してチェックする必要があります。

また高速馬場ではより速い上がりを使える馬、道悪馬場では最内枠の先行馬か外枠でもスムーズに内を取れそうな先行馬を狙うのがオススメです。

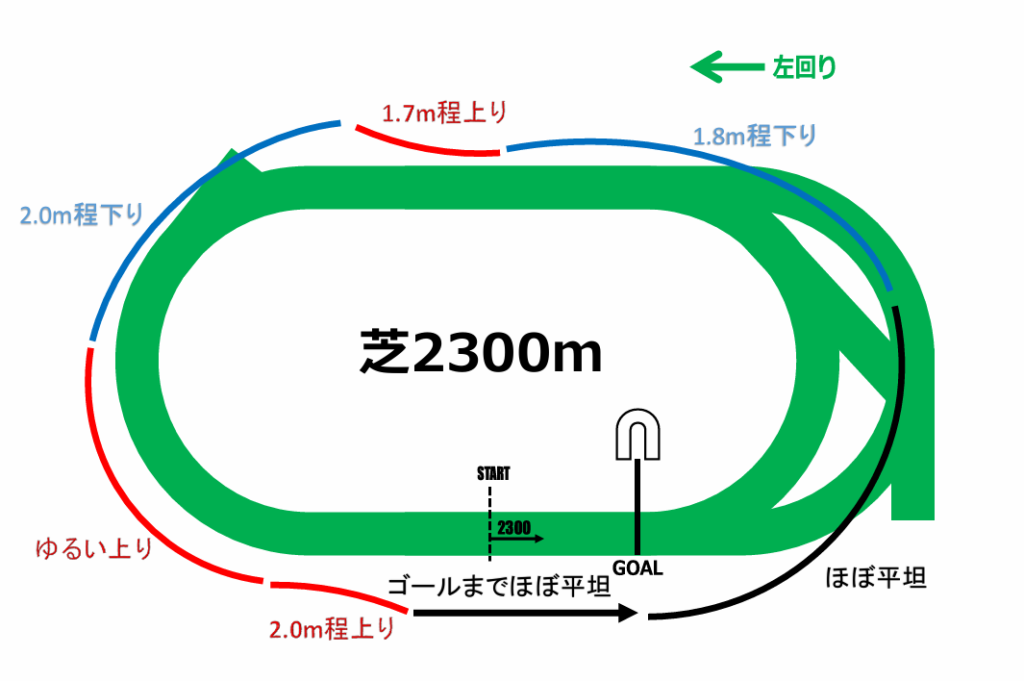

2300m(下級戦のみで前有利になりやすい)

この距離は未勝利戦と1勝クラスの下級条件だけで、第2回開催の4、5月に数回ほど使われます。

年に数回程度しか使われないんですよね。

正面スタンドからスタートして初角まで249.6mと短めで、あとはよく使われる2400mとコースレイアウトは同じになっています。

初角まで短い点、下級条件でしか開催されない点から前半スローペースの前有利な傾向になりやすいのが特徴です。

高速馬場で開催される事も多く速い上がりを使える馬が好走しやすくて、人気決着になる事も多いので波乱度は低めでもあります。

開催時期の関係で中山、中京からのローテ馬が多いのですが、その中でも東京と同じく末脚を活かせる前走中山2200mの外回りや中京2200mの馬が好走しやすいと言われます。

少し期間を空けて前走阪神2400mや東京1800m以上を使った馬もこのコースとの親和性が高く、その中でも速い上がりを使えた馬を狙うのがオススメです。

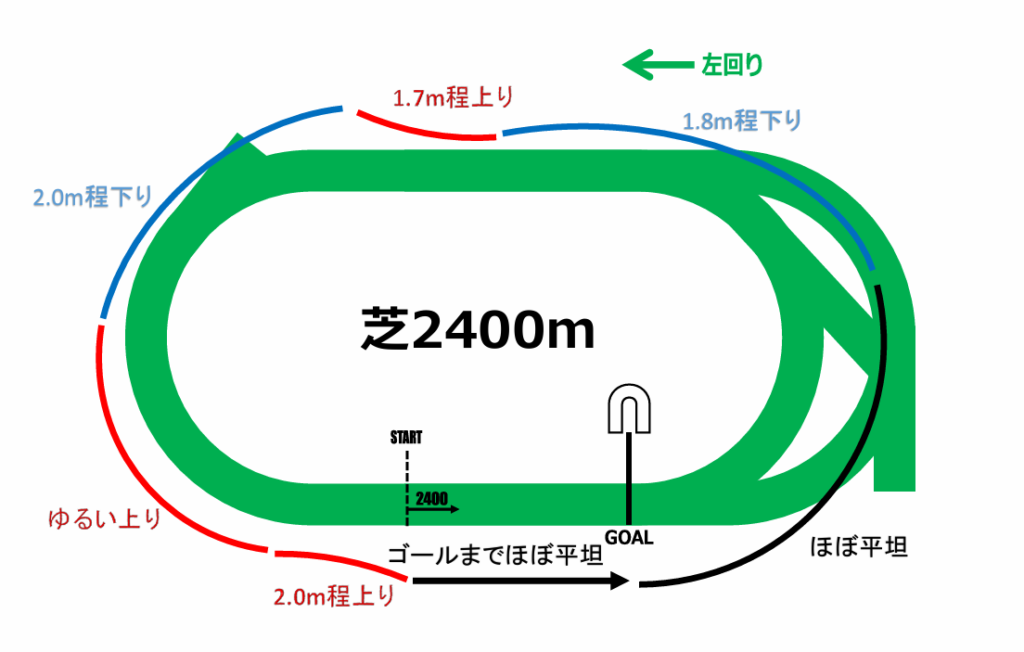

2400m(G1にも使われる王道コース)

2300mと同じく正面スタンドからスタートします。

初角までは349.6mで、一周して最後の直線を525.9m駆け抜けます。

日本ダービーやオークス、ジャパンカップといった重賞レースが行われる超王道コースであり、中距離馬が実力を発揮しやすいコースと言われています。

枠の差はフラットでスローペースになりやすく下級条件では前有利、上級条件では全体的にペースが締まるのと実力馬が揃ってくるので速い上がりを使える差し馬が台頭してきやすいです。

ただ、超高速馬場になると上級条件でも前が止まらないケースも出てくるので、その時々で馬場状態はチェックする事がオススメです。

また雨などで馬場が重くなると、差し馬は上がり性能を削がれる関係で先行馬が粘り込みやすくなるので、その点も注意が必要です。

このコースで穴をあけやすいのは、逃げ先行馬であるとも言えますね。

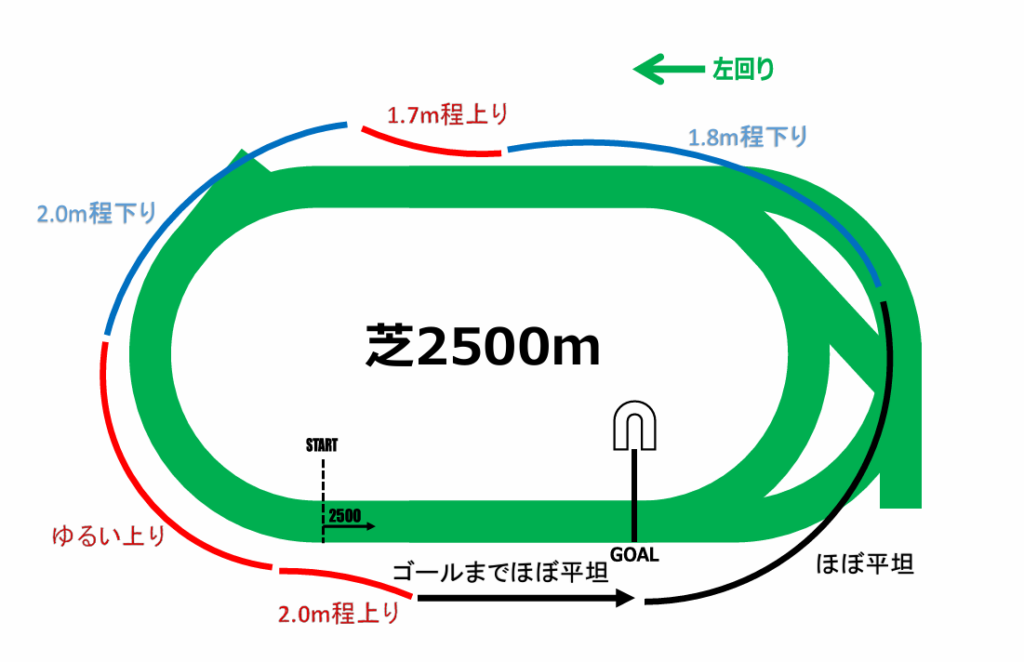

2500m

5月に目黒記念、11月にアルゼンチン共和国杯が行われるコースで、2400mの時よりも100mさらに後ろからスタートする事で全体で2回坂を登るレイアウトになっています。

それによって2400mの時よりもタフになり、スタミナが要求されるコースでもあります。

枠の差はフラットで、スローペースになりやすいので一見前有利に見えますが、タフな舞台なので中団差し馬の方が好走率は高いのが特徴です。

このコースで行われる2重賞で好走する馬にはリピーターが多い点も覚えておきたいですね。

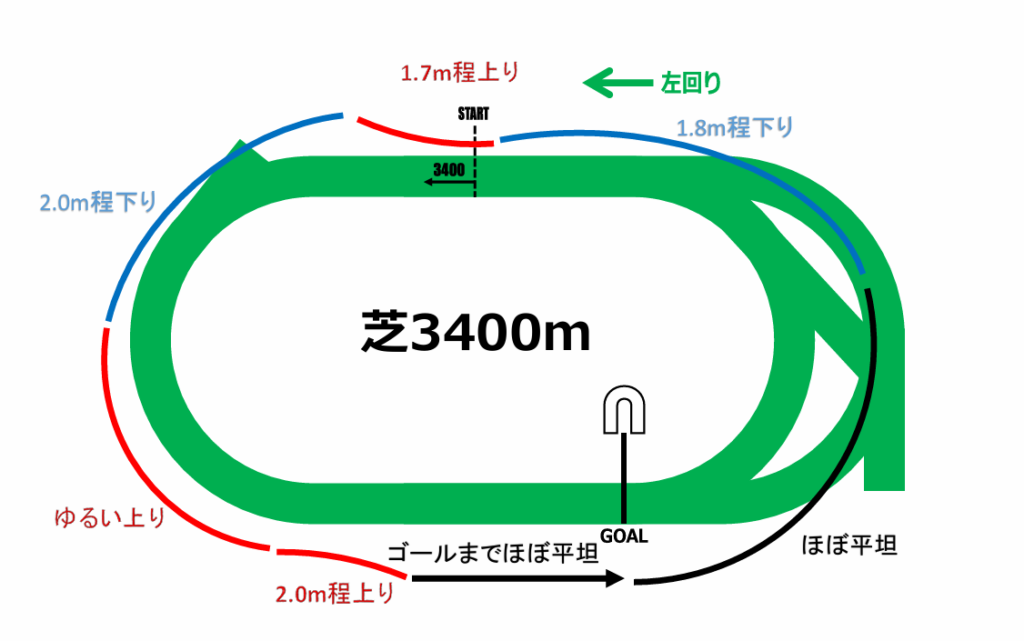

3400m

このコースは滅多に見ないと思います。

向正面半ばからスタートし、芝コースを1周半する完全にスタミナがものを言うコースです。

初角まで259.6mと短いので前半のペースも流れにくく、長距離なこともあってスローペースが基本。

スローペースとは言え後半は持続力が必要なので逃げ先行馬には厳しく、中団差し馬の方が有利になりやすいのが特徴です。

1、2番人気が安定して好走しやすく複勝率50%、単複の回収率も100%を超えるとも言われます。

2月に開催されるダイアモンドSでしか使われないコースですが、もし馬券を買う機会があれば素直に人気馬を評価してあげるのがオススメです。

ダートコース

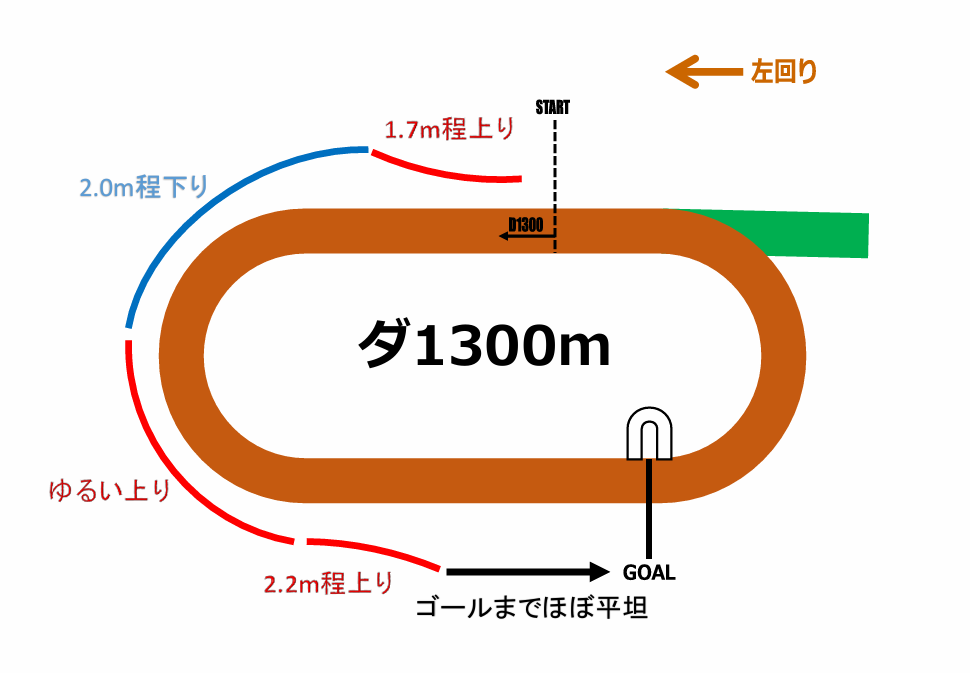

ダ1300m(シンプルに逃げ先行馬が好走しやすい)

向正面半ば手前からスタート、その後すぐは下り坂ですが、100mほど進むとすぐ上り坂が始まり、3コーナーの下り坂に向かいます。

ダートは本来、内で揉まれにくく砂を被りにくい外枠が有利ですが、スタート後1つ目の上り坂で外枠の馬はポジションを落としやすく、このコースに限っては内枠との差はフラットなのが特徴です。

同じ理由から前半のペースも流れにくく、逃げ先行馬が有利なコースでもあります。

短距離な事もあり逃げ先行馬が人気しやすいようで、コース自体のオッズ妙味は薄くなりがちですが、

馬場が湿った時はより内をロス無く立ち回れる方が有利になるので、馬場状態による精査で馬券妙味が出てくると思います。

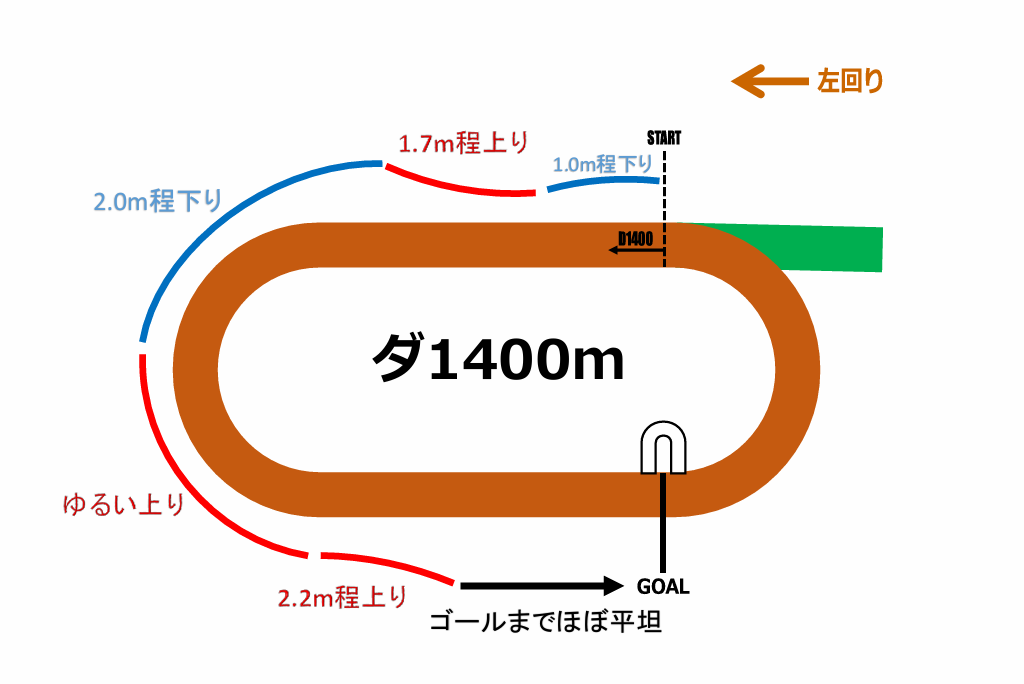

1400m(他会場に比べて差し馬が好走しやすい)

1300mよりも100mほどスタート地点が2コーナー側に下がります。

それにより初角まで442.0mと長くなり、下り坂スタートも相まってペースは流れやすいコースです。

そうなれば1300mよりも外枠有利で、内枠は揉まれやすく不利なバイアスが強まります。

ただ道悪などで馬場が湿ると内をロス無く立ち回れる内枠の優位性が出てきて枠の差はフラット。

そして馬場が湿るともう一つ、時計が速くなる事でペースも速くなり先行負荷が大きくなる関係で差し有利な傾向になってきます。

距離が短めなのもあり、差し有利と言っても外を回しての差し追い込みは距離ロスの方が大きく響くので、湿り馬場では内枠差し馬を狙うのがオススメです。

1300mよりも流れやすい事から、距離短縮馬が走りやすいコースでもあります。狙うとしたら、前走で東京マイルや中京1400m組がオススメです。

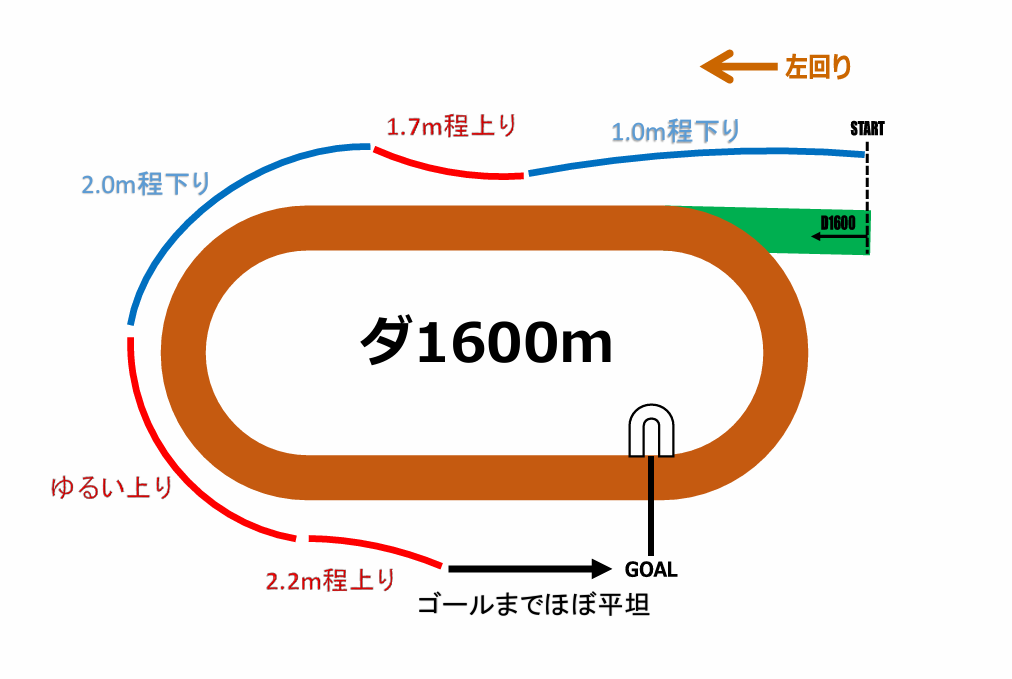

1600m(芝スタートで外枠有利)

1400mよりも更に2コーナーのポケットに向けて200m下がった芝地点からスタートするコース。

芝スタートなのでよりスピードを出しやすく、外枠先行が更に有利になります。内枠はより被されるリスクが高まるんですね。

初速が出やすいことで全体的にペースも速くなり、芝1600mと同じく追走力とある程度の体力が必要なのがこのコースの特徴です。

ただ道悪で馬場が湿ると、速いペースの中で内をロス無く立ち回れる内枠の優位性が高まり、枠の差はフラットになります。

良馬場でも上級条件ほどこのタフな傾向は強まるので、距離短縮馬を狙うのがオススメです。

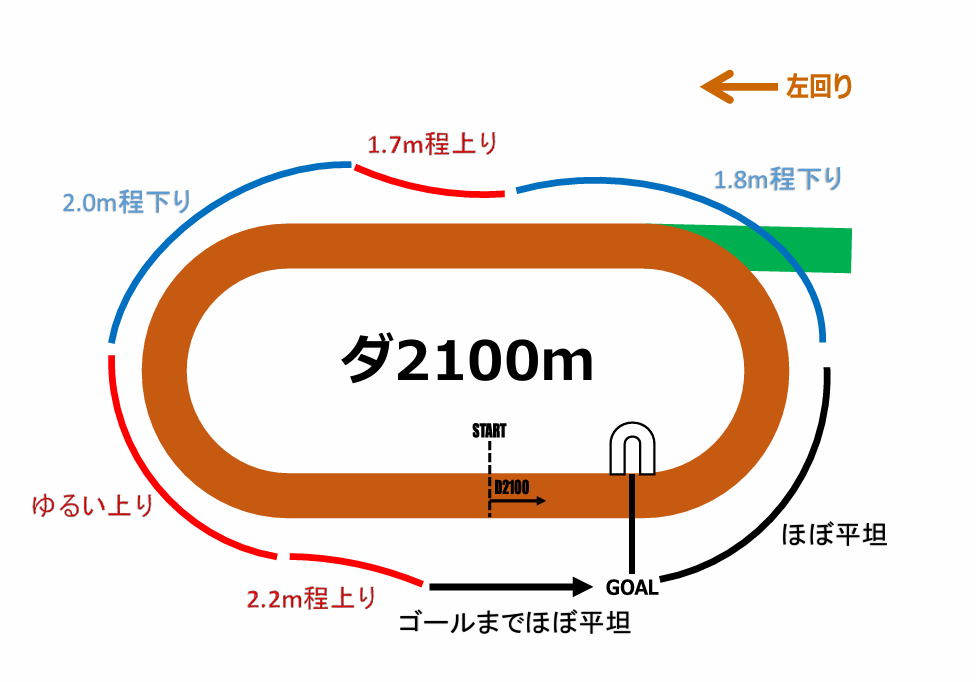

2100m(差し馬有利な長距離戦)

スタンド前からスタートして236.2mで初角に達し、そこから1周するダート長距離コースです。

初角までの距離が短いので中枠や外枠に入った先行馬が主張する傾向にあり、内枠は外から包まれやすくポジションを下げないといけなくなることで不利になりやすいのが特徴です。

またレース全体でスローペースになりやすく後半の末脚勝負になりやすいので、好位・中団から速い上がりを使える馬が有利なコースです。

道中スローで捲り馬も好走しやすいので、見つけたらぜひ押さえておきたいですね。

長距離でかつ末脚勝負になりやすい事から逃げ馬は苦戦しやすいです。雨が降ったりして馬場がさらに湿ると高速馬場になり、後半の上がり時計も速くなるので逃げ馬にはさらに不利になります。

上級戦ではさらにペースも締まってくるので、このコースでは基本好位中団からの差し馬を狙うのが鉄則ですね。

長距離戦なので、基本的に牡馬の方が好走しやすいのも覚えておくと馬券が絞りやすいと思います。

まとめ

予想のポイント

東京競馬場での競馬予想の鍵は、これらの特徴を理解し、上がりの速さと距離と馬場に応じた適切な馬の選択にあります。

東京競馬場では各馬の能力を見極める事がより精度の高い予想につながる!

一つ一つのコースの特徴を覚えるのは大変ですが、私の場合は、

といった事は一つのコースによらずレース全体の共通傾向として認識しています。

こういった共通傾向を大まかに把握しておけば、よりコース形態の理解は深めやすくなります。

コース形態の理解はレース展開の予想にも大きく関わってきますので、

少しでも馬券回収率を高めたい方は、予想の度にこの記事を見て頭に染み込ませましょう!

※こちらの書籍も是非ご覧下さい。

有利な馬がすぐにわかる 競馬場コース事典【電子書籍】[馬ノスケ]

コメント