この記事では、札幌競馬場のコース形態をどこよりも分かりやすく解説し、狙い方を明確に解説しています。

競馬場のコースをネットで調べてみると、コースの特徴や過去傾向がちゃんと解説されている記事もあれば、本当に特徴だけで情報量が少ない記事もあります。

更にそこに人気別や脚質別、騎手別、枠順別、産駒別、etc…の回収率なども載っていたりと逆に情報過多になっている記事もありますよね。

情報が多過ぎてどれを参考にすればいいのか分からなくなる、、、

買いたい馬も増えて買い目が多くなってくるんだよね

実際の競馬予想に本当に必要な情報はもっとシンプルです!

競馬予想は、色々な情報を取り入れる事が必ずしも正しいとは限りません。

私は次の4つのファクターで十分競馬予想は出来ると考えています。

※予想ファクターについては以下の記事でも解説しているので是非ご覧下さい↓

ファクターを絞れば、初心者の方にも分かりやすくなり予想がしやすくなります!

視点を絞れば、更に次の様なメリットもあります。

- 競馬予想の効率が向上

- 絞ったファクターに注力出来る事で自分の予想ファクターとしても洗練されていき、予想の精度も向上

この記事では、札幌競馬場の芝・ダートコースそれぞれの距離別に、その特徴とレース傾向を解説します。

更に絞った4つのファクターを基にオススメの狙い方もお伝えします。

※この記事はこちらの書籍を参照させて頂いてます。とても分かりやすいので、こちらも是非ご覧下さい。

有利な馬がすぐにわかる 競馬場コース事典【電子書籍】[馬ノスケ]

札幌競馬場は終始平坦・短い直線で内前有利になりやすいコース!

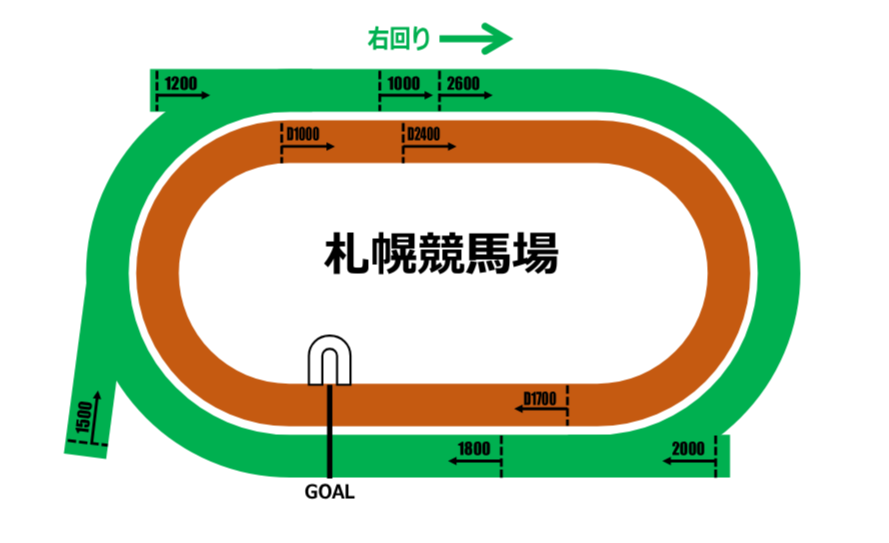

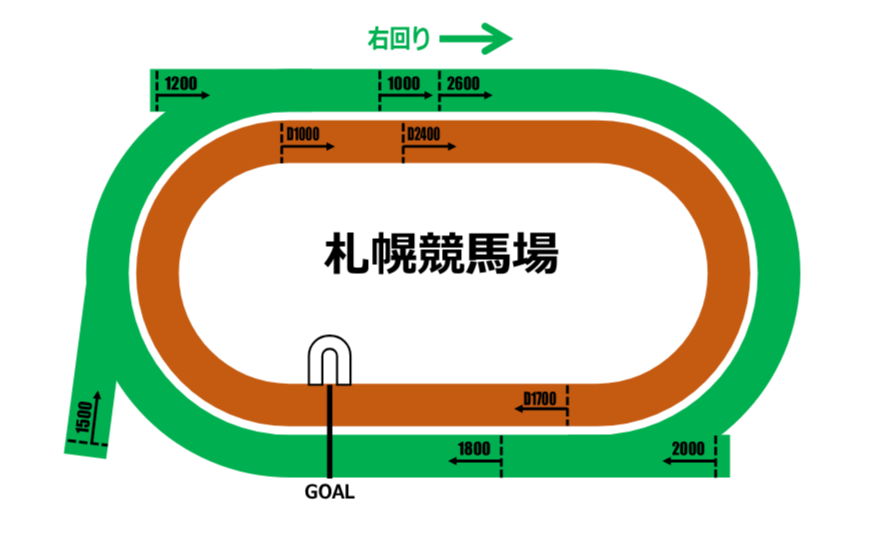

札幌競馬場は、全高低差が0.7mのほぼ平坦なコースレイアウト、直線距離はJRAで2番目に短い266.1m(Aコース時)と小回りな競馬場です。

また小回り競馬場の中でもコーナーは緩めなので、コーナーでスピードを落とさずに直線に入れる事から、小回りの器用さよりもスピードの持続力が求められるコースでもあります。

基本情報

芝コース: 右回り

| コース | 周長 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |

| A | 1640.9m | 25〜27m | 266.1m | 0.7m |

| B | 1650.4m | 23.5〜25.5m | 267.6m | 0.7m |

| C | 1659.8m | 22〜24m | 269.1m | 0.7m |

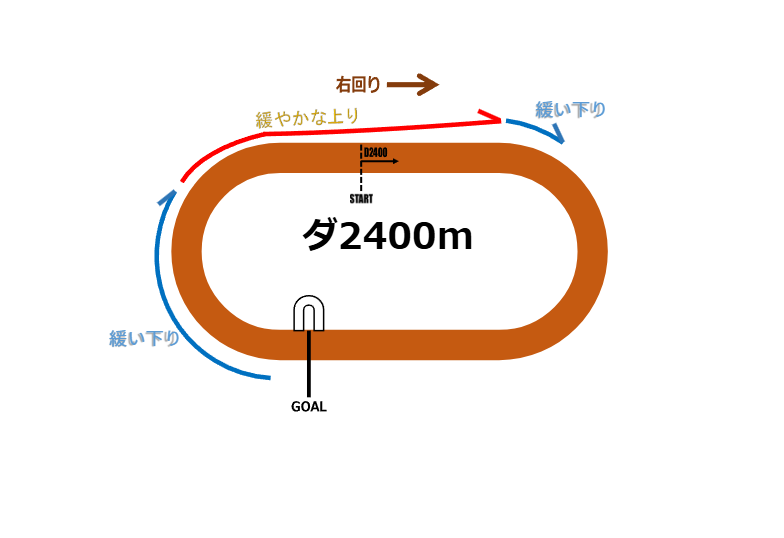

ダートコース: 右回り

| 周長 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |

| 1487.0m | 20m | 264.3m | 0.7m |

コース全体の特徴

- 2コーナー途中から向正面の直線がとても緩やかな上り

- 1コーナーから2コーナー途中はとても緩やかな下り坂

- 全体として高低差はほぼないとも言える終始平坦な形状

芝の開催前半はスピード重視、開催後半はタフな馬場傾向

札幌競馬場の芝は、北海道開催で気候の関係から寒さに強い「洋芝」を採用しています。

「洋芝」は、東京や阪神競馬場で使われている「野芝」に比べて水分量が多く、クッション値が低く出るのが特徴です。

- 冬に強く、夏に弱い。

- 時計がかかりやすくなる。

- 馬場が荒れやすい。

- 重い馬場傾向になり、東京や阪神競馬場などの主場開催に比べて持久力が問われる。

洋芝は寒冷地で凍結しない事を目的に使用される為、冬に強く、夏に弱いです。

その為、夏競馬で行われる札幌競馬場の場合は、芝が枯れやすく、根の部分の土も比較的ふかふかで馬場が荒れやすくなります。

馬場が荒れればタフなレースになり、時計もかかりやすくなります。

特に開催後半で使われるCコースでは、タフな傾向になるレースが多いです!

ただし、開催前半で芝の状態が比較的良好なAコースでは、スピード性能が要求される為、洋芝=タフなイメージだけではない事には注意が必要です。

札幌競馬場には暗渠管が設置されているので、同じ洋芝の函館競馬場に比べて水捌けが良く、雨の影響を受けにくいのが一つの要因ですね。

ダートは逃げ先行馬・開催前半は外枠、開催後半は内枠が有利

ダートコースは、他の競馬場に比べてコーナーの角度が緩いコース形状になります。

その為、機動力や立ち回り性能以上にスピードの持続力が求められるのが特徴です。

直線が短い+コーナーが緩い事で、特に捲りが出来る馬が強い傾向にあります。

小回りに見えて、意外と長く脚を使える大箱に適した馬が好走しやすい舞台です。

芝・ダートの距離別の各コースにおける特徴とレース傾向

芝コース

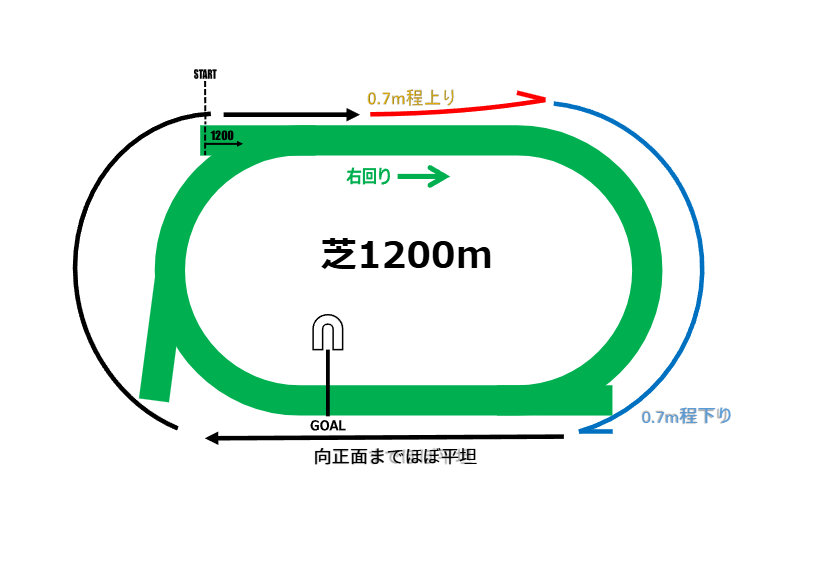

1200m(Aコースでは逃げ先行馬が止まりにくい)

直線距離が266.1mと短く終始平坦なコースレイアウトです。

コーナーの角度も緩いため直線で馬群がばらけにくく、内の中団差し追い込み馬は詰まりやすく不利を受ける傾向が大きいです。

そのため、芝も良好で時計が速くなるAコースでは逃げ先行馬が止まりにくいのが特徴です。

逃げ馬の複勝率は5割超え、先行馬も4割近い複勝率で非常に優秀なデータもあります。

1200mでは逃げ・先行馬が圧倒的に有利ってことだね!

Aコース時の外枠の差し馬は、外を回されるロスで差し遅れる舞台でもあります。

逆に馬場が荒れ始める開催後半のCコースでは、内の馬場が荒れて時計がかかりやすくなるため、外枠の好走率が高くなります。

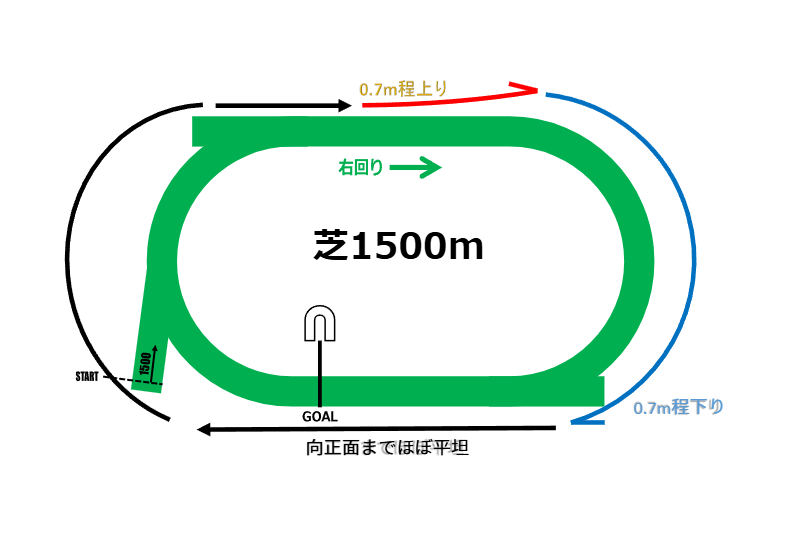

1500m(基本内枠が有利)

1、2コーナーのポケットからスタートするので、ポジションを取りやすい内枠が有利。

下級戦での開催が多く、1200mのような速いペースにはなりにくいコースです。

距離もマイル寄りになるので、短距離のようなスピード性能よりは、後半にかけてスピードを持続出来る能力が必要になります。

東京コースとのリンク性も高く、前走東京マイル組の成績が優秀です。

内枠の勝率は約28%と比較的高い成績ですが、Cコースでは馬場が荒れて時計がかかるため、内外の有利不利はフラットになるので注意が必要です。

開催後半であれば、外枠でも十分勝負になります!

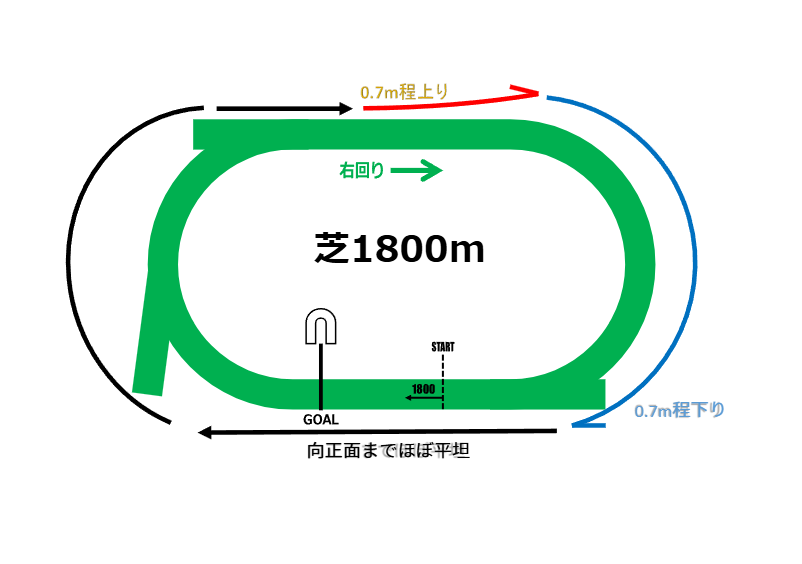

1800m(初角まで距離が短くペースが落ちつきやすい)

初角まで185.1mと短く、ポジションを取りやすい内枠が有利なコースレイアウト。

スタートしてすぐコーナーに入りペースが落ち着きやすいので、逃げ先行馬が有利、差し追い込み馬は不利になりやすいのが特徴です。

ただし、ペースもコーナーも緩いとなれば捲りやすいコースでもあり、捲りが入ると逃げ馬の負荷が大きくなります。

ペースが引き締まりやすい上級戦では、特に逃げ馬は苦戦傾向です。

開催後半のCコースでは、時計がかかりやすい影響で3、4コーナーで馬群が凝縮しやすくなり、外枠の成績が高くなります。

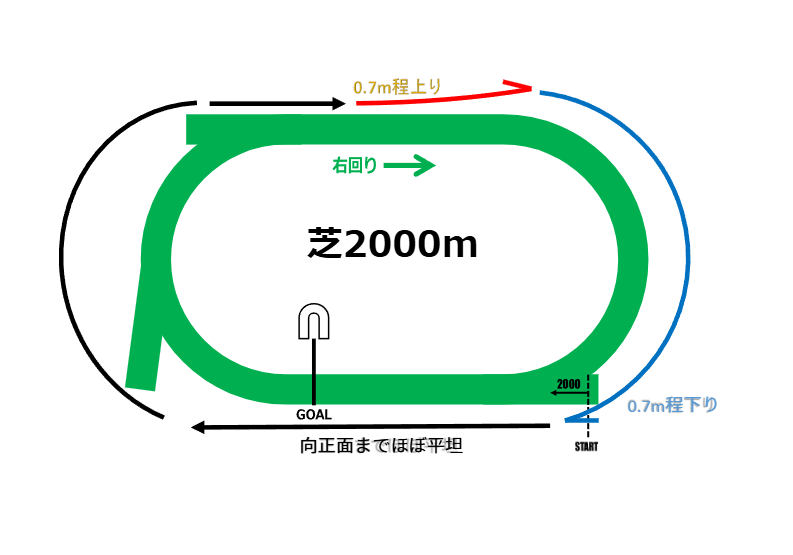

2000m(初角まで距離が長く、枠の差はフラット)

初角までの距離が385.1mと長くなり、1800mに比べてスタート後のポジション争いが起きやすくなります。

それによりペースが速くなりやすいので、スタミナのある距離短縮馬が有利なコースです。

直線が長くなる事からAコース・Cコースともに枠の差もフラットになり、脚質的には先行~好位差し、捲りが好走傾向にあります。

ペースが引き締まりやすい上級戦では、特に逃げ馬は苦戦傾向です。

1500mや1800mと同じく東京芝とのリンク性が高く、距離も伸びることから、

東京芝2400m経験がある馬は好走傾向が高いコースでもあります。

GⅡの札幌記念が行われるコースでもあります。

札幌記念はCコースで行われますが、コース替わり初週で開催させることもあり、馬場が荒れていない事が多いので内をロスなく立ち回った馬が好走しやすいので注意が必要です。

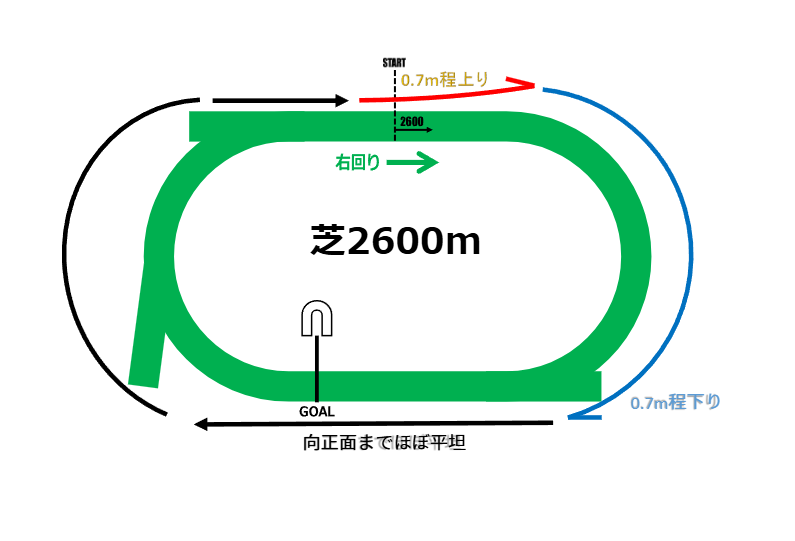

2600m(上がりがかかり、先行馬が残りやすい)

長距離で全体的にペースは緩みやすく、スタミナ勝負にもなりやすいコースです。

後半は上がりがかかり、スタミナのある先行馬がそのまま残りやすい傾向にあります。

コーナーが緩いので捲りがしやすく、捲り脚質の馬にも有利です。

捲りが入ると逃げ馬の負荷が大きくなり、差し馬にも展開が向いてきます。

ただし、中団~後方の差し追い込み馬は、やはり先行崩れの展開待ちになることが多く、脚質的に不利になりやすいです。

ダートコース

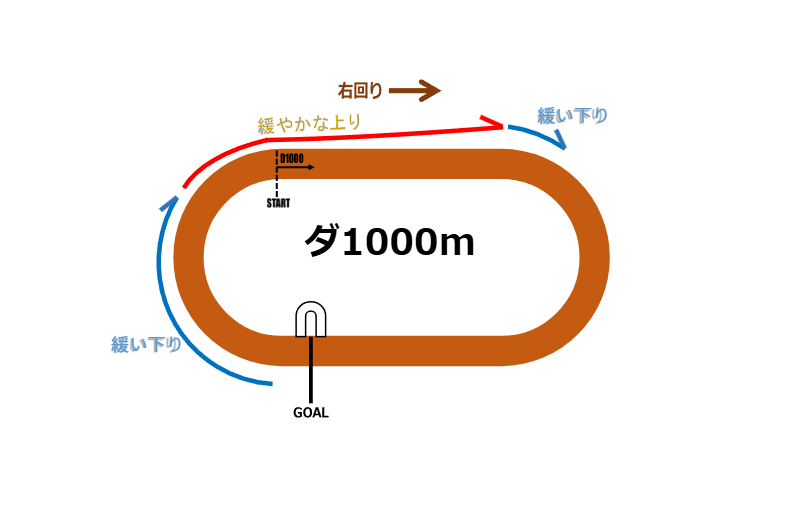

1000m(スピードで押し切りやすいコース)

短距離のスピード勝負で、逃げ・先行馬が絶対的に有利です。

逃げ先行馬の複勝率は40%を超え、脚質の優位性は顕著です。

枠順については、コーナーが緩い関係で外を通る馬の負荷が少なく、ダートの特徴通り砂を被りにくい外枠が有利な傾向です。

ただし、短距離なためロスが少ない内枠も絶対的に不利という訳でもないので、最重要視するべきはやはり逃げ先行の脚質面になります。

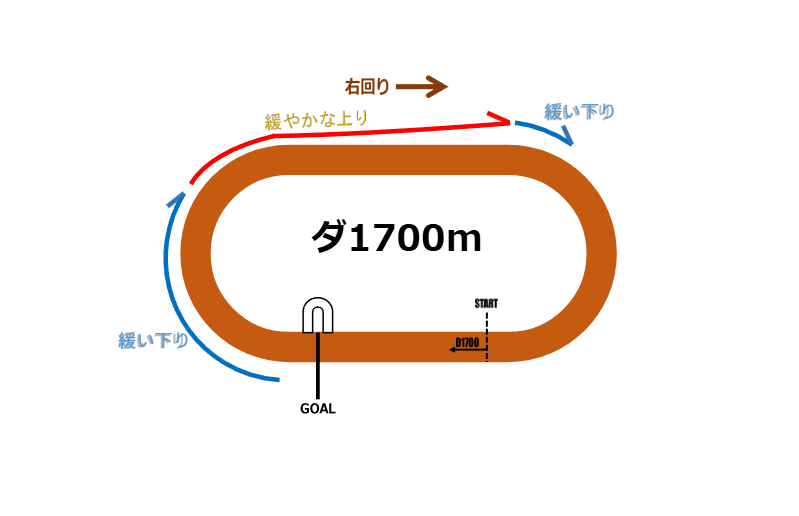

1700m(外から動ける捲り馬が有利)

スタート後の直線が短いため、ポジションを取りやすい先行馬が好走傾向にあります。

逆に中団後方からの差し追い込み馬は、差し届きにくいコースです。

ただし、コーナーが緩い関係で捲り脚質の馬の好走率が6割を超えるのが大きな特徴でもあります。

馬場が湿って高速馬場になれば捲り馬の好走率は下がりますが、それでも5割を超えるほどの高い成績を誇ります。

馬場の違いで言えば、

良馬場であれば砂を被りにくい外から、長く良い脚を使える持続力とスタミナを持つ馬が有利になります。

馬場が湿った高速馬場では、先行力やスピード性能の方が要求度が高くなります。

2400m(スローペースになりやすいコース)

長距離に加えて、下級戦で使用されることが多い関係でスローペースになりやすいのが特徴です。

スローペースかつ長距離で上がりがかかりやすいので、逃げ先行馬が圧倒的に有利なります。

差し追い込み馬は、長距離で捲りやコーナーでポジションを上げながら差した経験がある馬が好走しやすいです。

枠順は、砂被りや揉まれたりするリスクが少ない外枠が理想です。

まとめ

予想のポイント

札幌競馬場での競馬予想の鍵は、これらの特徴を理解し、開催時期と距離と馬場に応じた適切な馬の選択にあります。

コース形態を熟知することでより精度の高い予想が可能になるってこと!

一つ一つのコースの特徴を覚えるのは大変ですが、私の場合は、

といった事は一つのコースによらずレース全体の共通傾向として認識しています。

こういった共通傾向を大まかに把握しておけば、よりコース形態の理解は深めやすくなります。

コース形態の理解はレース展開の予想にも大きく関わってきますので、

少しでも馬券回収率を高めたい方は、予想の度にこの記事を見て頭に染み込ませましょう!

※こちらの書籍も是非ご覧下さい。

有利な馬がすぐにわかる 競馬場コース事典【電子書籍】[馬ノスケ]

コメント